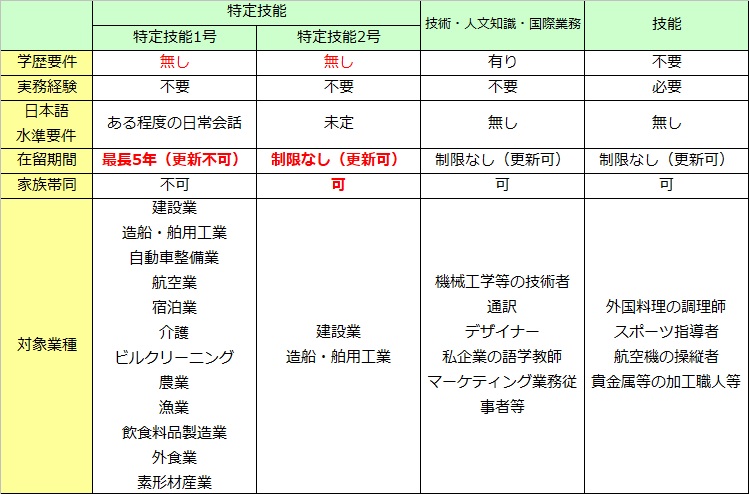

▶特定技能1号・2号の違いは?徹底解説!

「特定技能」という在留資格ができた背景

▶近年の日本でのあらゆる業種においての、深刻な労働力不足を解消するためです。

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁

止されています。

しかし、深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より建設業、造船舶用工業、自動車

整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、

素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識又は

経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」と、建設業、造船業・

船舶工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留

資格が新設されました。

もっと詳しく!「特定技能」とはどんなもの?

日本の現状

前述で、「特定技能」という在留資格ができた背景に、日本の労働人口不足が進んでいる

ことを取り上げました。さらに詳しく見ていきましょう。

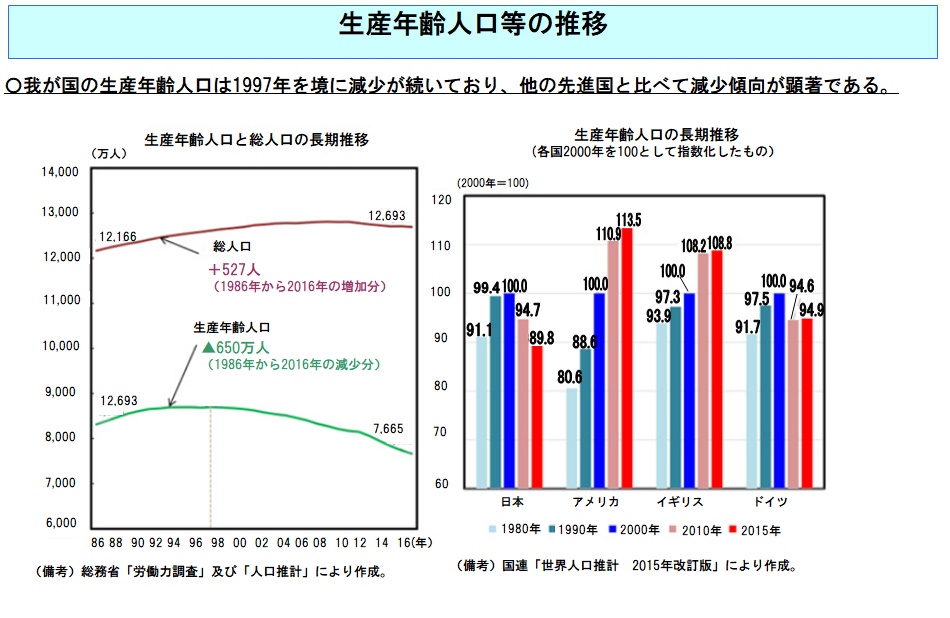

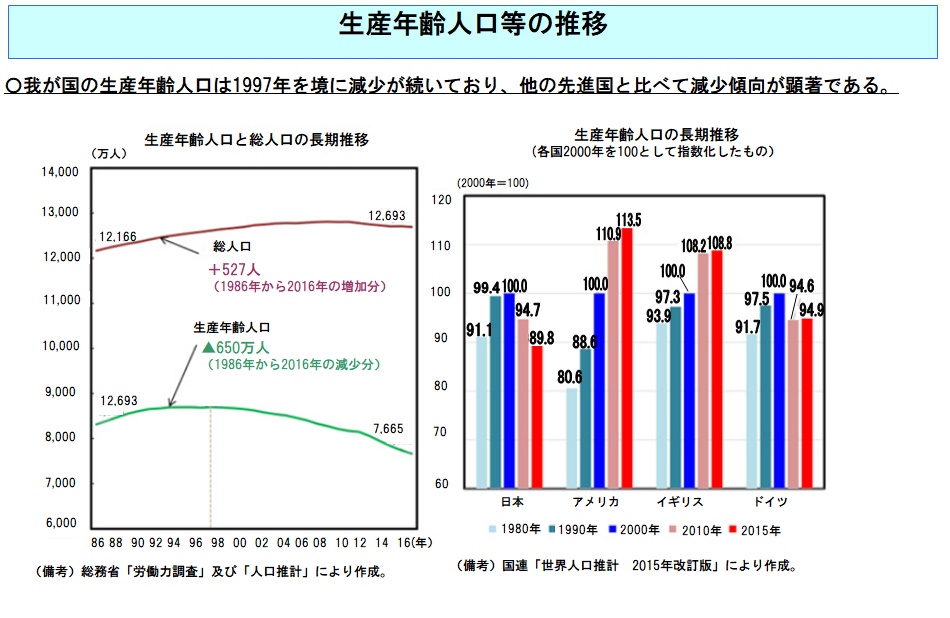

生産年齢人口の減少

日本では1997年をピークに、15歳以上65歳未満の働くことができる年齢「生産年齢」の人口

が年々減り続けています。

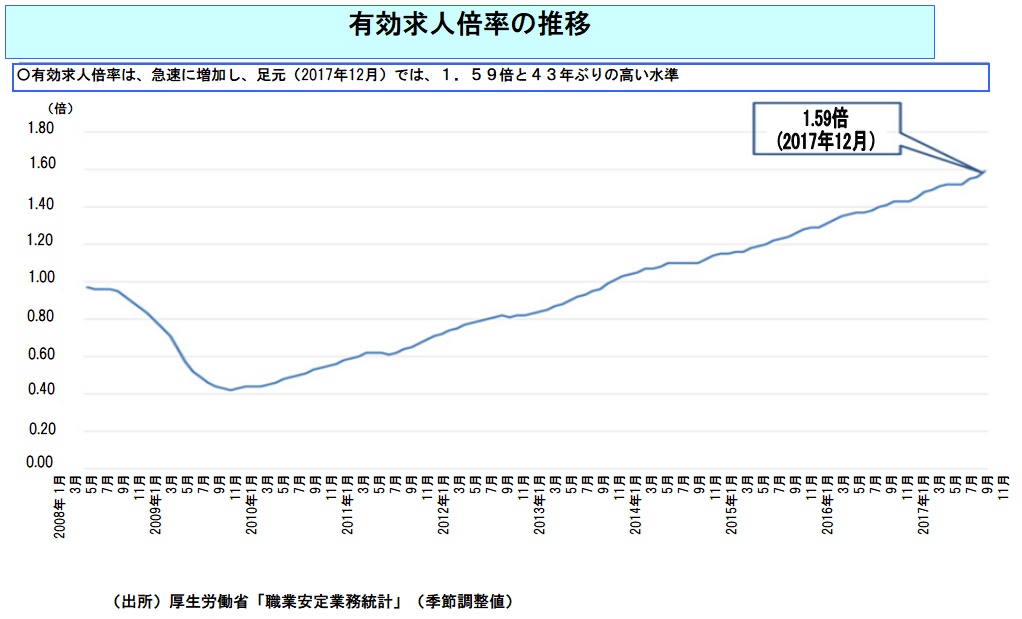

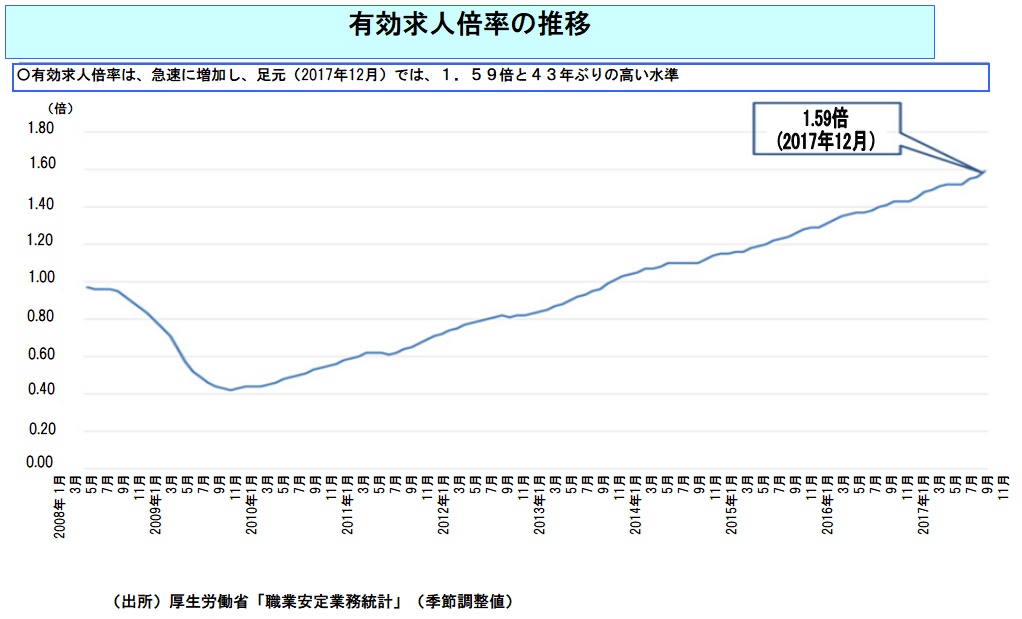

一方、有効求人倍率は増加

生産年齢人口が減っているにも関わらず、有効求人倍率は2017年12月には、43年ぶり

高水準となっています。

2017年12月の1.59倍というのは、100人の求人に対して159人分の仕事があるという事

です。それだけ労働力が不足しているという現状です。

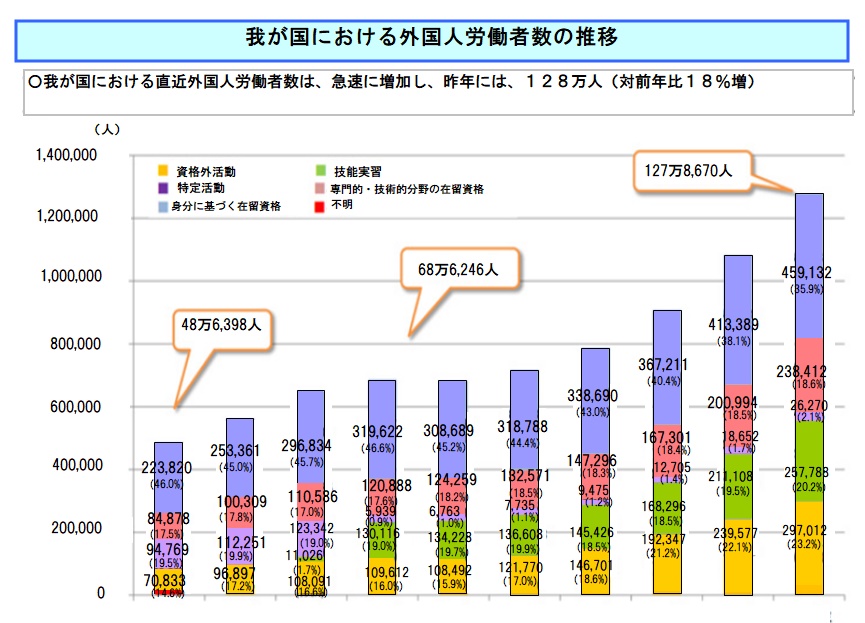

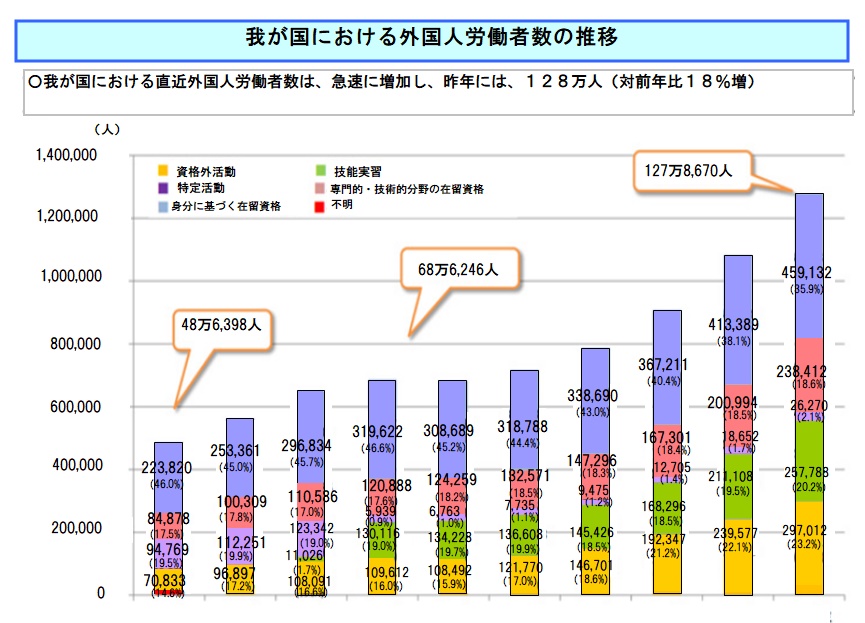

日本での外国人労働者は増加傾向に・・

しかし原則、外国人の方が日本で働くには、就労に制限があります。

「留学」や日本に在留資格を持つ人の家族として滞在する「家族滞在」という在留資格

は、原則として就労は不可ですが、「資格外活動」という許可をとることで週28時間

以内のアルバイトは出来るようになります。

この資格外活動をしている数が2008年では70,833人だったのが、9年後の2017年では

297,021人と226,000人以上増えています。

資格外活動の他には「技能実習」という在留資格での労働者数が近年増加しています。

本来、日本が「技能実習」制度を普及させる根底には、日本で培われた技術・知識を開発途上国へ移転し、その国の発展を担う「人づくり」に寄与するという目的があります。

そのため、「技能実習」制度では、労働の需給の調整手段として行われてはならないとされています。

ここは、次にご紹介する「特定技能」との大きな違いですので、覚えておいてください。

次回、本題の「特定技能」制度の内容について詳しく掘り下げていきます。